우리가 흔히 SF 소설에서만 보던 ‘다이슨 스피어(Dyson Sphere)’는 더 이상 허황된 공상이 아니라, 인류가 언젠가 반드시 마주할 수 있는 에너지 문명의 진화 단계 중 하나로 진지하게 논의되고 있습니다. 2025년 현재 태양 에너지 수확 기술은 우주 거주지 개념과 함께 빠르게 발전하고 있으며, 이러한 기술적 진보는 단순히 에너지 확보 차원을 넘어 문명의 미래까지 확장되는 주제입니다.

목차

🌌 다이슨 스피어 개념과 기원

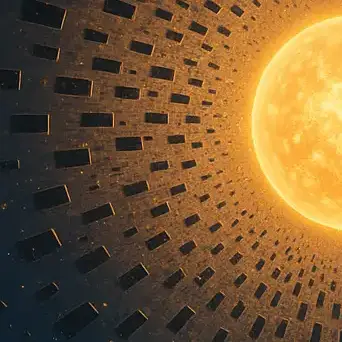

다이슨 스피어는 1960년대 물리학자 프리먼 다이슨(Freeman Dyson)이 제안한 아이디어로, 항성 주위를 둘러싸 거대한 구조물을 설치해 그 항성이 방출하는 에너지를 거의 전부 포획한다는 개념입니다. 초기에는 거대한 구체 형태로 설명되었으나, 실제로는 수많은 위성·거울·집광 패널이 항성을 둘러싸는 형태(일명 ‘다이슨 스웜 Dyson Swarm’)가 더 현실적인 방식으로 거론됩니다.

이 아이디어는 단순히 에너지를 모으는 것을 넘어, 인류가 문명 단계를 한 차원 끌어올리는 ‘에너지 패러다임 전환’의 상징으로 여겨집니다. 태양에서 방출되는 에너지 양은 인류가 지구에서 소비하는 총 에너지의 수십억 배 이상으로, 만약 우리가 그 에너지를 직접 수확할 수 있다면 사실상 무한에 가까운 에너지 자원을 확보하게 되는 셈입니다.

- ✔️ 다이슨 스피어는 구체적 구조물이 아니라 ‘에너지 수확 개념’에 더 가깝다.

- ✔️ 다이슨 스웜(Dyson Swarm)은 수천~수백만 개의 인공위성이 태양 주위를 도는 형태다.

- ✔️ 현실적 구현은 아직 멀지만, 소형 우주 태양광 발전소 연구는 이미 시작되었다.

☀️ 2025년 태양 에너지 수확 기술 현황

2025년 현재, 다이슨 스피어를 직접 만들 수 있는 단계는 아니지만, 태양 에너지를 우주에서 직접 수확하려는 기술적 시도가 활발히 이루어지고 있습니다. 대표적인 개념이 ‘우주 태양광 발전소(Space-Based Solar Power, SBSP)’입니다. 이는 지구 대기권 밖에서 태양광을 직접 집광한 뒤, 마이크로파 혹은 레이저로 지구의 수신기로 에너지를 전송하는 방식입니다.

이미 일본 JAXA, 미국 NASA, 유럽 ESA가 각각 소규모 실험을 진행했으며, 2025년 기준 중국은 실험 위성을 발사하여 수 km 거리의 무선 에너지 전송에 성공했습니다. 이러한 성과는 다이슨 스웜으로 확장될 수 있는 기초 기술입니다. 또한, 소형 위성(SmallSat) 및 큐브위성의 보급으로 저비용 집광 패널을 궤도에 대량 배치하는 가능성도 제시되고 있습니다.

- ✔️ JAXA: 2km 거리에서 1.8kW 전송 성공

- ✔️ 중국: 궤도 위성에서 지상 수신기로 에너지 전송 실험

- ✔️ NASA: 무선 전력 전송 테스트를 통해 다이슨 스웜 가능성 검토

이러한 기술은 지구 환경문제 해결과도 직결됩니다. 탄소 배출 없이 태양 에너지를 직접 공급받을 수 있다면, 지구의 에너지 패러다임이 혁신적으로 바뀔 수 있습니다. 또한 지구 외 거주지—예를 들어 달 기지, 화성 도시—에도 안정적 전력 공급이 가능해지므로 우주 식민지 건설의 핵심 기반이 됩니다.

자세한 과학적 설명은 NASA 공식 해설에서도 확인할 수 있습니다.

🏠 우주 거주지와 메가스트럭처의 연계

다이슨 스피어 구상이 단순히 ‘에너지 확보’에 머무르지 않는 이유는, 그것이 곧 인류의 ‘우주 거주지’ 개념과 연결되기 때문입니다. 인류가 언젠가 태양계를 무대로 대규모 거주지를 건설한다면, 그 에너지 공급 방식은 필연적으로 태양 집광 기술과 결합할 수밖에 없습니다.

현재 구상되는 대표적 메가스트럭처는 오닐 실린더(O’Neill Cylinder), 토러스(Torus) 형태의 스탠포드 토러스, 그리고 달이나 화성 지하에 건설되는 기지입니다. 이러한 구조물은 자체 생태계를 유지하기 위해 막대한 에너지를 필요로 하며, 단순 태양광 패널로는 한계가 있습니다. 따라서 궤도 집광 거울을 통한 에너지 공급, 나아가 다이슨 스웜 방식의 위성 집합체가 반드시 필요하게 됩니다.

- ✔️ 오닐 실린더: 원통형 회전 거주지, 인공 중력 제공

- ✔️ 스탠포드 토러스: 거대한 도넛 형태, 농업·거주 혼합 기능

- ✔️ 루나 돔: 달에 반구형 거주 돔 건설

보다 광범위한 메가스트럭처 개념은 위키백과 다이슨 스피어 문서에서도 참고할 수 있습니다.

📈 카다셰프 문명 단계와 다이슨 스피어

천문학자 니콜라이 카다셰프(Nikolai Kardashev)가 제안한 문명 단계 이론에 따르면, 문명은 에너지 소비 규모에 따라 3단계로 구분됩니다. 1단계는 행성 규모 에너지(지구 전체), 2단계는 항성 규모 에너지(태양), 3단계는 은하 규모 에너지(수많은 항성). 다이슨 스피어는 2단계 문명으로 가는 관문으로 여겨집니다.

- ✔️ 제1단계: 지구 전체 자원과 에너지 활용

- ✔️ 제2단계: 항성 에너지를 직접 수확 (다이슨 스피어)

- ✔️ 제3단계: 은하 전체 에너지 제어 (가상적 수준)

현재 인류는 0.72단계 정도에 불과하다고 평가되며, 다이슨 스피어는 수백 년 혹은 수천 년 후에야 현실화 가능할 수 있습니다. 그러나 현재 진행 중인 우주 태양광 연구와 위성 군집 기술은 바로 이 문명 도약의 시발점으로 작동하고 있습니다.

⚠️ 현실화의 기술적·윤리적 도전

다이슨 스피어를 현실화하는 과정에는 막대한 기술적 난제가 있습니다. 수백만 개 이상의 위성을 발사·유지해야 하며, 궤도 역학, 충돌 회피, 자원 확보 문제까지 모두 해결해야 합니다. 지구 자원만으로는 턱없이 부족하기 때문에, 소행성 채굴과 달의 희토류 자원 활용이 필수적입니다. 또한 태양 빛을 가리거나 지구 기후에 영향을 줄 수 있는 위험성도 고려해야 합니다.

윤리적 문제도 있습니다. 누가 이런 메가스트럭처를 통제할 것인가, 에너지 독점 문제는 어떻게 다룰 것인가 하는 정치·경제적 갈등이 불가피합니다. 다이슨 스피어는 단순한 과학기술 프로젝트가 아니라 인류 전체의 협력과 합의를 필요로 하는 문명적 도전인 셈입니다.

❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)

1. 다이슨 스피어는 실제로 건설할 수 있나요?

완전한 구체 형태는 불가능에 가깝지만, 다이슨 스웜 형태의 위성 집합체는 수백 년 후 현실화 가능성이 있습니다.

2. 2025년에 우리가 가장 가까운 기술은 무엇인가요?

우주 태양광 발전소와 무선 전력 전송 기술이 가장 가깝습니다. 이는 다이슨 스웜으로 확장 가능한 기반 기술입니다.

3. 다이슨 스피어가 완성되면 인류는 어떤 단계가 되나요?

카다셰프 문명 단계로 제2단계에 진입하게 되며, 사실상 무한대에 가까운 에너지를 확보할 수 있습니다.

4. 자원은 어디서 확보하나요?

지구 자원만으로는 불가능하며, 소행성 채굴과 달·화성 자원 활용이 핵심입니다.

5. 윤리적 문제는 어떻게 해결할 수 있을까요?

국제 협력, 에너지 공유 협약, 법적 제도를 통해 독점 문제를 완화해야 합니다.

결론

다이슨 스피어는 단순한 과학 소설 속 상상이 아니라, 인류가 언젠가 반드시 도전해야 할 문명의 단계입니다. 2025년 현재의 기술은 아직 미약하지만, 우주 태양광, 위성 군집, 자원 채굴 기술은 그 방향성을 분명히 제시하고 있습니다. 이는 결국 인류가 ‘우주적 문명’으로 발돋움하는 여정의 출발점이 될 것입니다.

'과학' 카테고리의 다른 글

| 토성의 위성 타이탄 탐사 – 메탄 바다와 생명체 가능성 2025 (0) | 2025.09.19 |

|---|---|

| 태양 폭풍이 만든 오로라 – 지구 자기장과 우주 날씨의 비밀 (0) | 2025.09.19 |

| 2025년 목성 대적점 소멸 가능성? – 목성 기후 변화와 태양계 기상 연구의 최전선 (0) | 2025.09.16 |

| 소행성 자원 채굴 시대 개막 – 2025년 국제 규제 논의와 우주 경제의 미래 (0) | 2025.09.14 |

| 2025년 제임스웹 후속 망원경 프로젝트 – 차세대 우주 관측 기술과 암흑에너지 연구 전망 (0) | 2025.09.14 |